学校からのお知らせ

交通教室

左右の確認、お礼のあいさつ

新入生の登下校が始まりました。

横断歩道を安全に渡ることはもちろん、1年生の様子を確認しながら歩くこと、元気なあいさつをすることを学びました。

全校給食

給食も始まりました

本校では、毎日、全校児童が集まって、給食を食べます。

1年生も入学式の翌日からさっそく給食を食べ、夕方まで学校に残る生活が始まっています。1年生に「給食どうかな?」と尋ねると、「おいしいです!」と元気な返事が返ってきました。

入学式・退任式

出会いと別れと

今年の新入生は3人。メッセージの「おめでとうございます」に、すべて、きちんと「ありがとうございます」と返事をする様子に、お客様も感心されていました。

在校生の態度もたいへん立派でした。これからもよいお手本を示してもらいたいです。

午後からは、退任された先生とのお別れの式がありました。

全ての学年に関わり、いろいろな事をやさしく教えてくださった先生でした。子どもたちは一人一人手紙を書いて感謝の気持ちを伝えました。

始業式

7年度のスタート

進級おめでとうございます。

新しい学年、新しい学級がスタートしました。

始業式の後は、新しい先生と 学級開きが行われ、楽しい時間を過ごすことができました。ました。

今年の5・6年生は女の子が3人。

神代小学校を支えてくれる、頼りになる高学年です。

修了式

一年間よく頑張りました

令和6年度が終わりました。

卒業式では、立派な態度で卒業生を送り出した在校生。修了式でも学年最後の日にふさわしい落ち着いた態度で式に臨めていました。一年間の成長が感じられました。

卒業式

ご卒業おめでとうございます

4名の児童が、自ら漉いた千年残る神代和紙の卒業証書を手に、在校生・保護者・教職員に送られて神代小学校を巣立っていきました。

中学生になると、生活や学び方、人との関わりに多くの変化が訪れます。はじめのうちは戸惑うことがあるかもしれませんが、小学校で培ったことを糧にして、夢に向かって力強く前進し、大きく成長してほしいと思います。

6年生を送る会

伝統のバトン

在校生が、6年生に感謝の気持ちを込めて、集会の準備を進めてきました。

「〇×クイズ」は、6年生の得意なことを題材にしたクイズです。

「思い出ビンゴ」では、6年生の思い出を予想し、ビンゴになると6年生にサインをもらえるという趣向でした。6年生は、各自サインを練習して望んでいました。

各学年が分担・協力して作ってきた、メダルや袋、寄せ書きなどのプレゼントを卒業生に渡しました。

6年生から、在校生に「元気なあいさつ」「考えて行動する」「誰にでも優しくする」「感謝して働く」の4本バトンが渡されました。もう20年以上引き継がれている伝統のバトンです。

集会後、6年生に聞いてみると、

「在校生が、いっしょうけんめいやってくれたのが伝わった」

「いろいろがんばってきたことが報われたなあ、と思った」

などと、満足げに喜んでいました。

3月参観日

まとめとふりかえり

本年度最終の参観日です。

1・2年生は生活科で、一年間の振り返りをスライドで説明しました。一人一人が楽しかったことやがんばったことなどを堂々と発表していました。

多目的室には図工で取り組んだ「ともだちハウス」をたくさん並べ、保護者に自分の家を熱く語っていました。

3・4年生は、総合的な学習の時間にピオーネについて調べたことを、クイズやくじびきなどの活動を通して保護者に伝えていました。

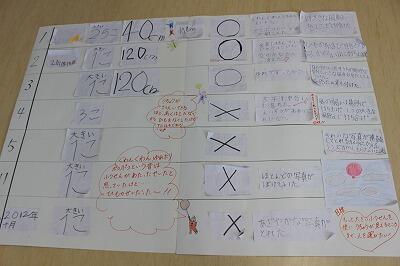

5・6年生は、学級活動で、これまでの小学校生活を画像で振り返り、保護者といっしょに「自分史」を組み立てていました。

どの学級でも笑顔が多く見られ、和やかな参観日となりました。

体力づくり

近づく春

季節は確実に春に近づいています。

6年生と過ごせる日も残りわずかになりました。この日の朝の体力作りでは、

ボールを体のいろいろなところで運ぶ競争に歓声が上がっていました。

学校運営協議会

落ち着いて楽しく

本年度最終の学校運営協議会を開きました。

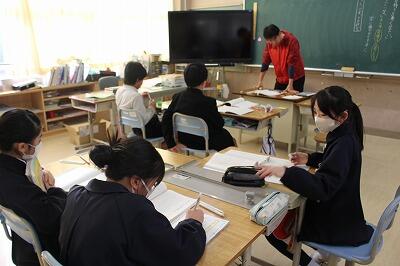

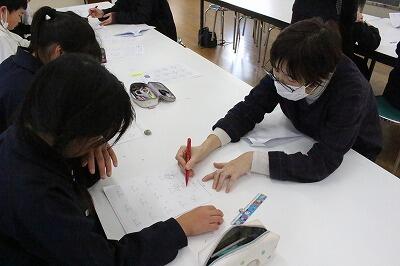

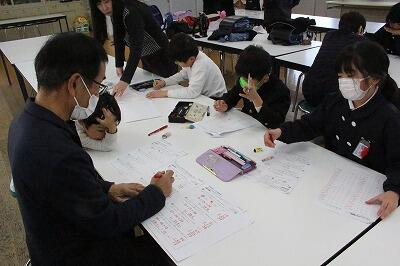

委員の皆さんに、各学級の様子を見ていただきました。

委員の皆さんが、ICTが学習に生かせていること、子どもが落ち着いて、楽しく学習に向かえていることに感心されていました。

なわとび集会

8の字跳び対決

本校では、体力作り・集団作りのために長縄跳びを、年間通して行っています。

短なわの個人技や、長縄チームジャンプなどを柱にした集会もありますが、8の字跳びのよさは、上学年が下学年をサポートしながらチーム全員で楽しむことができることにあります。

地域の施設との交流会

2回目の交流会

5・6年生が学区内の福祉施設で今年度2回目の交流を行いました。

前回は、施設の見学が主でしたが、

今回は児童が「ごろごろドカン」「動物ビンゴ」などのレクレーションを企画・運営しました。

銭太鼓を披露したあと、最後はじゃんけん列車で盛り上がりました。

積極的に話しかけ、関わろうとする子どもの態度が立派でした。

入所者の方に「楽しかった」「また来てね」と言っていただき、充実した会になりました。。

ボランティア感謝集会

いろいろとお世話になりました

学校支援ボランティアの皆様をお招きし、感謝の気持ちをお伝えする会を開きました。

1年間の活動をスライドで振り返り、合奏「アイノカタチ」、合唱「大切なもの」を心を込めて披露しましたあと、折り紙で作った箸袋をプレゼントしました。

「子どもにこういう会を開いてもらうと、涙が出そうじゃ。」と言う声も聞かれ、温かい雰囲気の会になりました。今年度も、本当にお世話になりました。

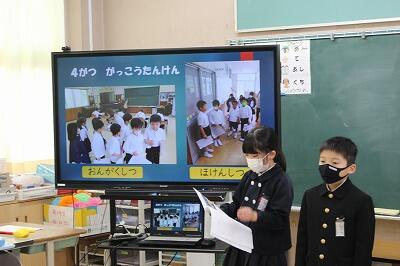

新入生体験入学

2ヶ月後にまたあいましょう

体験入学では、1年生が「たぬきの糸車」を音読し、2年生はスライドで小学校の紹介をしました。全員で「アイノカタチ」を合奏して、3人の新入生を出迎えました。

保護者への入学説明の間、つりやくじびき、ボーリングなど、しっかり準備してきたレクレーションで新入生を楽しませていました。

神代和紙伝承教室

自分で作った卒業証書

厳しい冷え込みで、大水車が凍りついて動きを止めていました。

先日の伝承教室で漉いた和紙が出来上がり、6年生が紙漉きの館に受け取りに行きました。

卒業証書用に一人2枚ずつの神代和紙をいただきました。保存会の仲田さんは、毎年メッセージを書いた袋に入れて、渡してくれます。

今年は特別に、大判で漉いた和紙もプレゼントしていただきました。

中1ギャップ解消事業

2回目の交流活動

新見第一中学校に進学予定の6年生が、思誠小学校の体育館に集合しました。

2回目の交流会は、レクレーションでのアイスブレイキングがねらいです。

自己紹介、

フープくぐり、

長縄、

もうじゅう狩り、

と進むにつれ、いろいろな学校が混ざったグループが形成されていき、

最後は、全員で大きなバースデーリングを作りました。

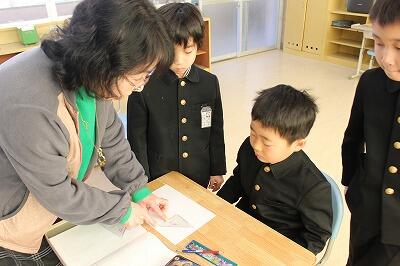

算数の学習

具体物を操作する大切さ

1年生→時刻の読み方を学習中でした。時刻を読み取るには、算数セットの時計を実際に動かしてその時刻に合わせる活動が大切です。

2年生→数直線の上に何千何百何十の数字カードをならべ、1万までの位取りを確かめていました。

3年生→小数の学習が始まりました。リットルマスの満タンを「1」とし、1dlを「0.1」に例えて少数の位取りを思い出していました。

4年生→立方体や直方体の構造を、方眼紙で実際に作ってみることでよりわかりやすくしていました。

具体物の操作と抽象的な概念をつないでいくことで、算数の理解は深まっていきます。

神代和紙伝承教室

新見産の神代和紙

6年生が卒業証書を神代和紙で作る活動は、今年で7年目を迎えました。

これまで、材料となる楮(コウゾ)は、外国からの輸入品でしたが、今回から保存会の方が自家栽培した楮を使えるようになり、純新見産の神代和紙づくり、となりました。

保存会の方に手ほどきを受けながら、一人二枚の卒業証書を漉き、大判漉きにも挑戦させてもらいました。

「手作りの紙作りは大変だけどおもしろい。」「大切な神代の伝統なので、後輩たちにも引き継いでいきたい。」6年生は、取材のインタビューにしっかりとした口調で答えていました。

給食感謝集会

感謝していただくこと

1月末は、全国一斉に給食感謝週間が展開されています。

本校も、健康委員会が中心になって、集会を行いました。

内容は「全国の人気献立1位から3位は?」などの給食クイズや、感謝のお手紙を渡した後、栄養教諭の先生のお話を聞きました。

給食がたくさんの細やかな配慮のもと届けられていることや、生産者の方の「残さず食べてほしい」という願いなどを教えていただきました。子どもたちからは「感謝して給食を食べたい」という声が聞かれました。

こども園と交流

お兄さん・お姉さん

1・2年生が、神代認定こども園の年長さんと交流会を行いました。

「新聞紙じゃんけん」「椅子取りゲーム」「かるた」で楽しく交流できました。

年長の子どもたちに、優しく接したり、譲ってあげたりする場面ををたくさん見ることができました。

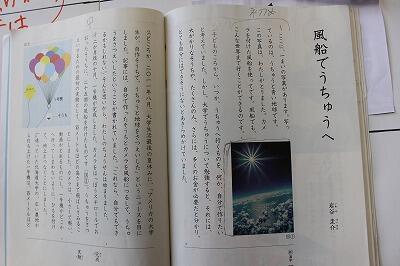

国語

説明文の学習

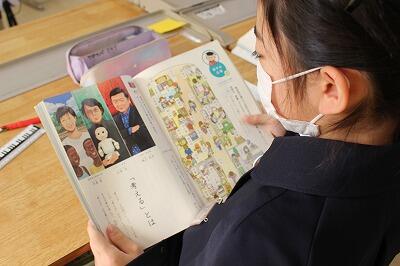

本年度より、教科書が新しくなり、掲載内容は一部改訂されています。

国語の教科書には新しい説明文が掲載されており、子どもがそれを学習しています。

(2年生教材)「ロボット」…暮らしの中で活躍する、人型ロボットやドローンについてのお話です。

(4年生教材)「風船でうちゅうへ」…筆者が、実際にカメラをつけた風船で宇宙の写真を撮ることに挑戦し続けた記録です。3・4年生が段落ごとの要点をまとめて表にしています。

(6年生教材)「考えるとは」…三人の筆者の「思考」についての文章を読み、友達と伝え合って、AIの是非や考えることについて思考を深める単元です。

「ありの行列」「すがたを変える大豆」(いずれも3年教材)、「どうぶつの赤ちゃん」(1年教材)など、昔から扱われてきたお話も残っています。説明文の学習を通して、読解力や表現力をしっかり養ってほしいものです。

お茶体験

道具の名前を覚えよう

1・2年生がお茶体験をしました。

1年生は初めての茶道教室でした。

道具の名前や、お茶の点て方・勧め方・いただき方とその由来を、丁寧に分かりやすく教えていただきました。

避難訓練

「おはし」をもうひとつ

今回は、予告なしで、休み時間に理科室から出火、という設定で行いました。2分弱で、全員が安全に、「お(押さない)は(走らない)し(しゃべらない)も(もどらない)」を守って避難できました。

講話でもうひとつの「おはし」(落ち着く・判断する・真剣に避難する)について紹介しました。命の危険が伴う場合、こちらの「おはし」も大切になってきます。

外国語

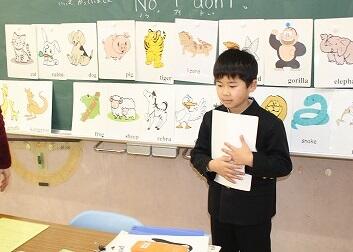

ミッシングゲーム

小学生が新しい単語を覚えるためによくやるアクティビティに「ミッシングゲーム」があります。

多くの単語カードを黒板に貼りだし、リーダーが好きなカードを参加者に見られないようにして抜き取り、参加者はどれが抜き取られたかを当てます。

子どもはこれを、感心するくらいよく当てます。楽しみながら新しい単語を覚えていきます。

まなび愛

今年度最終回

1~4年生は、すごろくやカルタ(県名、漢字、九九、時計の読み方、などがテーマ)でボランティアの方と交流しました。

アナログなゲームには、順番や決まりを守って楽しむ要素がたくさん入っています。終始楽しい雰囲気で、ボランティアの方から好評価をいただきました。

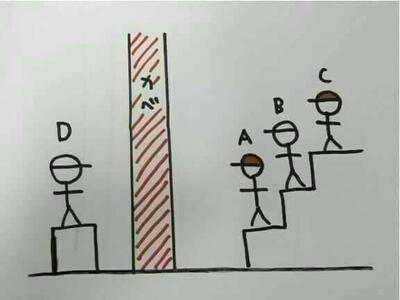

5・6年生は頭の体操です。問題は、

「ここに4人の囚人がいます。4人の帽子の色は赤が2つ、白が2つです。その4人の中で誰か1人でも 帽子の色を当てる事が出来れば全員釈放です。振り向くことはできません。。自分の前しか見えません。自分の帽子の色が分かった時だけ喋れます。つまり解答権は1回のみ。 自分の帽子の色が分かるのは一体誰なのでしょうか?」

最初は頭の中であれこれ考えていましたが、「実際にやってみよう」とついたてや椅子を持ち出してきました。時間はかかりましたが、正解した子どもが、理由をきちんと説明できたことに、ボランティアの方も感心されていました。

1月参観日

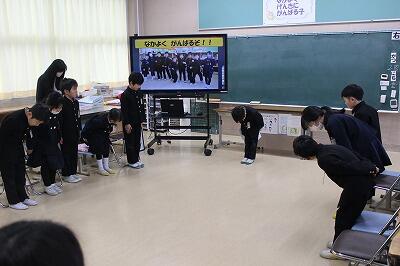

なかよし集会

1月21日の参観日では、「なかよし集会」を行いました。

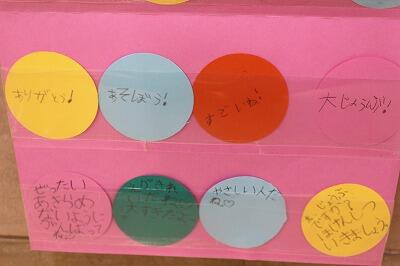

じゃんけん列車、絵本「にじいろのさかなと大クジラ」の読み聞かせ、各クラスの「ふわふわ言葉」発表、など、たくさんの「なかよし活動」を子どもたち主体で進めました。

保護者のみなさんが終始笑顔で見守ってくださり、温かい雰囲気で充実した会になりました。

学習の様子

学習の様子

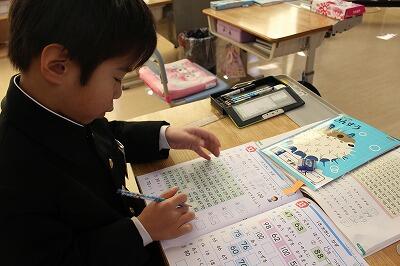

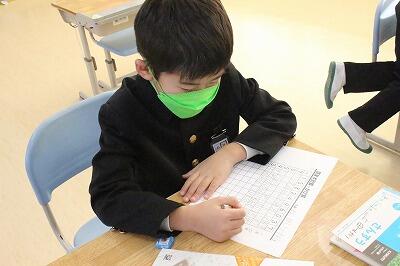

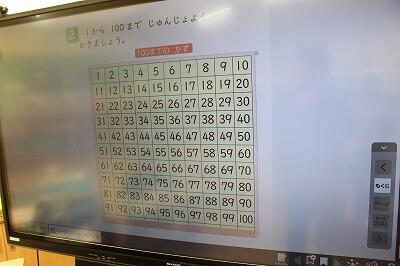

1年生算数「大きな数」。100までの数を位取りの表から読み取っています。

2年生算数「長さ」。紙テープ1mを勘で切り取り、実際に何センチかものさしで測っていました。

3年生算数「三角形」。三角定規を使って角の大きさを比べていました。

4年生算数「分数」。同分母の足し算、引き算を学習していました。

5・6年生は、司書の先生に読み聞かせをしてもらっていました。今月末は給食感謝週間ということもあり、給食関係の本をたくさん紹介してもらいました。

図工

卒業制作

6年生が、卒業記念で、文箱や時計の製作に取りかかっています。

子どもの丁寧で細やかな作業にびっくりしました。思い出に残るようなすてきな作品になりそうです。

放課後子ども教室

水彩画教室

地域の水彩画サークルの方を講師にお招きし、1・2年生が絵の具の使い方を教わりました。

干支のへびをテーマに下絵を事前にかき、当日絵の具で色をつけていきました。

児童からは「絵の具は、混ぜて色が作れるところが楽しい」という声が聞かれ、講師の先生が感心されていました。

積雪

雪遊び

「最強寒波」がほどほどに終わってほっとしています。果たして今年はどれくらい雪が降るのでしょうか。

新学期早々の積雪で、休み時間は、全児童が外に出て、雪合戦や雪だるま作りに夢中です。

6年生が、「は~汗かいた。暖房もういらんわ」。と言って教室に帰っていきました。

ALTの先生はオーストラリア出身です。子どもと一緒に雪合戦を楽しんでいました。

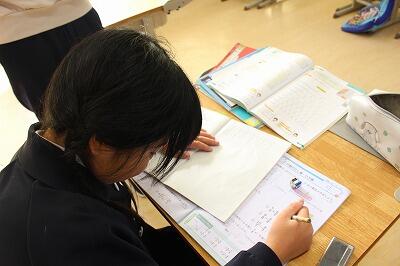

始業式

3学期のスタート

本年もよろしくお願いします。

新学期開始とともに、学校に元気な声が戻ってきました。

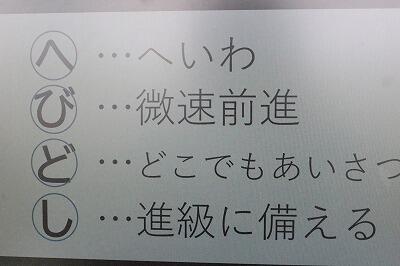

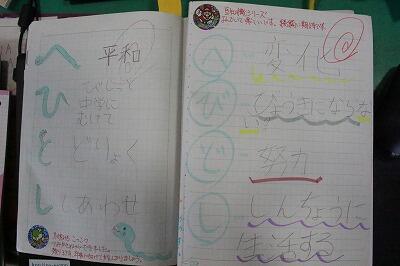

始業式の 講話の中で、「へびどし」のあいうえお作文を紹介すると、

休み時間に5・6年生が自分の「へびどし」を考えて書いてきてくれました。「へ:変化」「び:病気に気をつけて」「び:びしっとする」などは、なるほど~、と感心させられました。

それぞれに実りのある1年になりますように。

始業式の後、 各クラスでは、係・当番や決められ、3学期のめあても更新されました。早速学習も始まっています。充実した締めくくりの学期にしてほしいと思います。

2学期終業式

2024年が終わります

2学期が終わりました。

たくさんの行事がありましたが、児童一人一人にがんばりと実りがあったように思います。

終業式の後は、5・6年生が企画した早押しクイズ大会で、冬休みの暮らしについての注意点を、楽しみながら確認できました。

各教室であゆみが渡され、いよいよ冬休みがやってきます。みなさんよいお年をお迎えください。

学期末の様子

冬が来た

例年より少し遅れて 、イチョウがすっかり落葉しました。今朝は、雪が降り冷え込みましたが、元気に登校し、気持ちのよいあいさつをしてくれる子どもたちに感心しています。

2年生の国語の授業では「冬集め」をしていました。イチョウの木や山茶花(さざんか)など、冬らしさが感じられるものをタブレットで撮影していました。

1年生、5・6年生の外国語の授業では、先生がサンタの格好で登場し、少し早いクリスマスムードになっていました。1年生は、材料のカードを集めて自分の料理を完成させるゲームをやっていました。

3・4年は、自分たちでお楽しみ会を企画し、準備をしていました。どんな会になるのか楽しみです。

まなび愛

今年もお世話になりました

2024年最終のまなび愛がありました。

1~4年生は、計算問題のプリントを見てもらいました。プリントがすんだ1年生は、カルタを読んでいただき楽しんでいました。

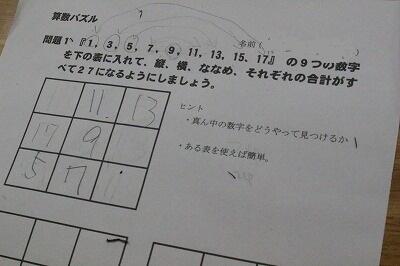

5・6年生は、「魔法陣」の作り方を教わりました。

問題→「1,3,5,7,9,11,13,15,17」の9つの数字を3×3のマスに入れ、たて・よこ・ななめそれぞれの合計がすべて27になるようにしましょう。

ヒント①→1~10までの数をすべて足すといくつ?の問いに、(1+10)×5と答える考え方の応用。

ヒント②→ど真ん中のマスに入れる数字は何か。

難問です。

放課後子ども教室

木のジャングルジム

にいみ木のおもちゃの会の藤本先生を講師にお迎えして、木のジャングルジム「くむんだー」をくみ上げました。

支柱と棟木約100本を木製のくさびを打ち込んで固定していきます。

全校児童で、製作30分→記念撮影5分→解体10分。

みんな真剣な表情で取り組んでいました。自然と協力・分業が進んでいくのにも驚きました。

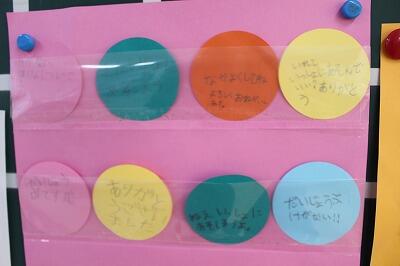

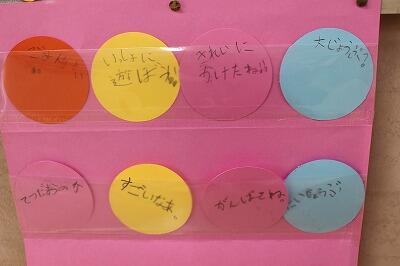

人権週間

ふわふわ言葉を集めよう

「人権週間」に合わせ、「ふわふわ言葉」を集める活動を全校で行っています。朝の会や帰りの会で、元気がでた言葉、うれしかった言葉を丸いカードに書いて掲示していきます。

各クラス、「ふわふわ言葉」がたくさん集まっています。

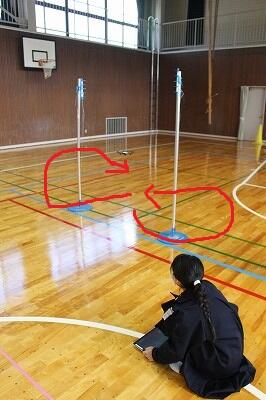

プログラミング学習

ドローンを働かせる

前回までの学習を元に、ドローンの飛行プログラムを組みました。

ミッション①→「ドローンでターゲットをつり上げる」

ターゲットの真上まで飛ばせても、降下中に風圧でターゲットが吹き飛びます。子どもたちは、ドローンの高さやひもの長さを調節しながら、つり上げに成功しました。

ミッション②→「ドローンで障害物の向こうの目的物を撮影する」

障害物の向こうにあるものをドローン撮影で確認します。写真を撮るのは意外に簡単でしたが、ピンぼけだったり、ズームが大きすぎたりして「何だこれ?」みたいになりながら、なんとかターゲットが何かを確認していました。

ドローンを自在に操れることだけでなく、プログラミングに興味を持つきっかけとなってほしいものです。

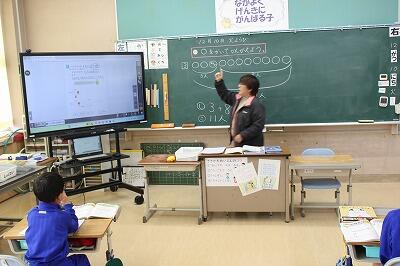

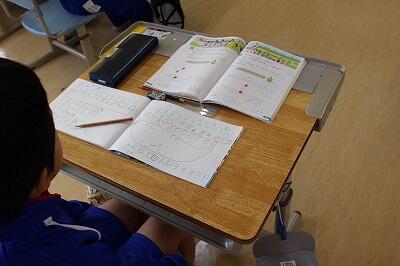

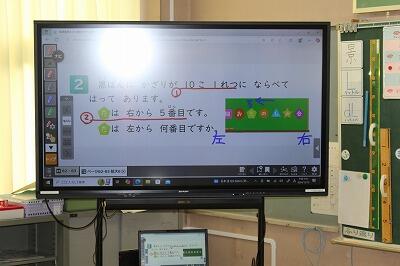

低学年算数

系統性

1・2年生の算数の様子です。

どちらも「並び方」について図をかいて考える学習をしていました。電子黒板、ノート、黒板。ICTとアナログが併用されています。

1年生は「Aさんは前から3番目で後ろに5人並んでいます。全部で何人ですか?」に対して、2年生は「Aさんは左から3番目、右から5番目に並んでいます。全部で何人ですか?」のようにやや高度になります。

このように、学習内容は学年に応じて少しずつ高度になりつつ繰り返されるように設計されており、このつながりを「系統性」ということばで表現することがあります。算数は系統性の高い教科とよく言われています。

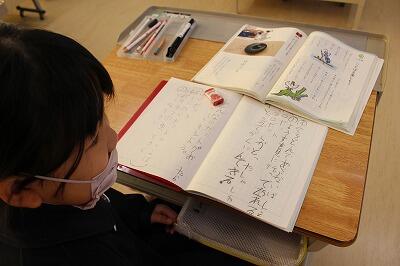

書写

書き初め

中学年児童が書き初めの練習をはじめました。

2学期も終わりが近づいています。

毛筆を始めたばかりの3年生も力強い線で書けていてました。

山田方谷観劇会

地域の偉人を知る

「山田方谷物語演劇鑑賞会」がまなび広場で行われ、新見市の中学生、小学校高学年児童が鑑賞しました。

子どもたちは高梁市制作の伝記動画などでよく調べており、鑑賞を通して「徳治で財政難を乗り切った」「多くの幕末の志士に影響を与えた」など、方谷さんの偉大さをさらに感じ取っていたようでした。

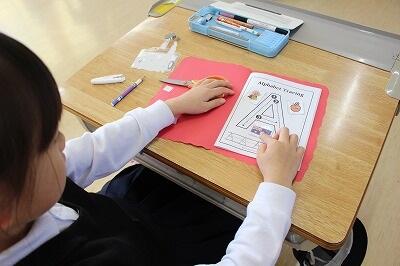

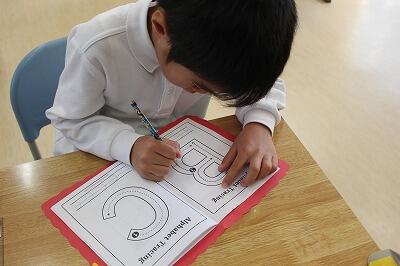

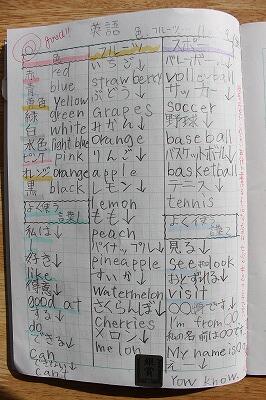

外国語活動

アルファベットを書く

1年生がアルファベットを書いて覚えていました。そのアルファベットから始まる単語のシールを最後に貼っていきます。

6年生にもなると、かなりの量の単語を表記できるので、驚かされます。

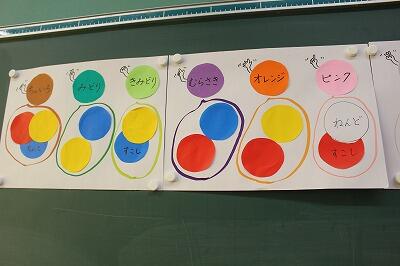

低学年図工

ねんどで色を混ぜる

低学年児童がこむぎねんどに色をつけていました。

こういう活動は子どもは大好きで、教室は大盛り上がりでした。

次の時間は、色を練りこんだ粘土を混ぜて新しい色を作っていくようです。

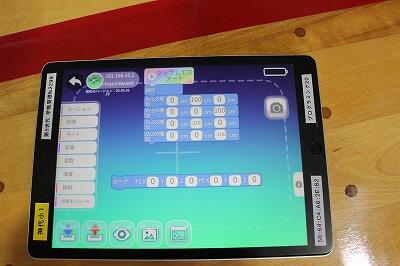

プログラミング学習

ドローンをカーブさせる

高学年のドローン学習の2時間目です。

ドローンを飛ばすには、目的地点を座標(例;X→100cm Y→80cm Z→60Cm)で示す方法がありますが、さらに途中経過の1点を追加することで、カーブを描かせることも可能です。

5・6年生は苦労しながらも、8の字を描かせたり、ハート形を描かせたりすることに成功していました。

体力作り

朝マラソン開始

冬場の体力作りに、マラソンを始めました。

まずは、自分のペースで5分間。

みんな元気に頑張っています。

プログラミング学習

ドローンを操る

高学年がドローンを使ってのプログラミング学習に入りました。

山佐のドローン担当の方からレクチャーを受けた後、早速ドローンを飛ばしました。

6年生は、2回目の学習になります。去年の学習を思い出し、5年生をうまくリードしながら、

多角形を描かせる、指定された場所に着陸させる、障害物の裏側を撮影する、狭い空間を通過させる、など、

昨年は何時間もかかってクリアしたミッションを、わずか1時間で消化してしまいました。

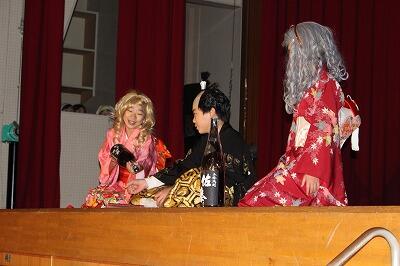

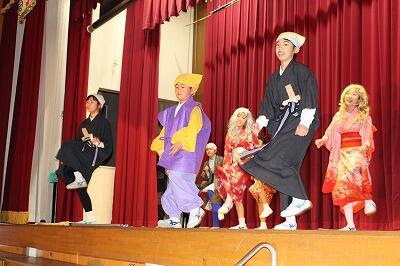

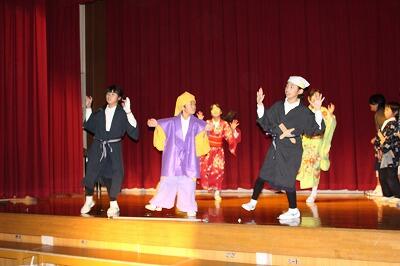

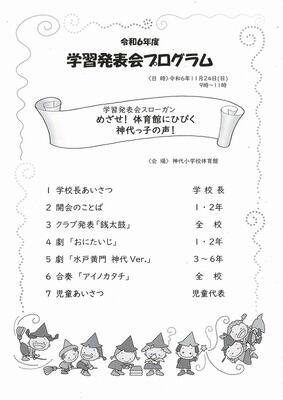

学習発表会

体育館に

元気な声が響きました

学習発表会本番。

早朝より、多数のご来場ありがとうございました。

銭太鼓。高学年の児童が曲を選び、振り付けを考えてクラブの時間に練習してきました。

低学年もおとざずがんばりました。

1・2年劇、「おにたいじ」。個性豊かなキャラクターが演じる、変わり桃太郎でした。

3~6年劇、「水戸黄門」・ゲームにはまる悪代官を、黄門一行がとっちめました。ダンスや体育発表もありました。

合奏「アイノカタチ」。鍵盤ハーモニカだけで美しい調べを奏でました。

こども園のライオン組さんたちは、本校の予行演習を見に来た後、

「あんな発表をぼくたちもしたい」と練習を頑張っているそうです。

プログラムは4つ、時間は90分。ど直球、ひねりなし、こてこての発表内容でしたが、

先生の指導を素直に聞き、一生懸命物事に取り組む、本校児童のよさがよく出た発表会になったと思っています。

生活安全課あいさつ運動

あいさつは

先に 目を見て 元気よく

新見警察署生活安全課、駐在さん、地域の共助員さんが、登校の様子を見に来られました。

昨年から、地域の方に出会ったら、

人より先に、顔を見て、元気で気持ちのよいあいさつをすること、

それが自分の身を守ることになること、

を重ねて指導しているところです。

本当に気持ちのよいあいさつができる児童が何人もおり、警察のみなさんも感心されていました。

学習発表会に向けて

単純明快

3~6年生がステージで練習をしていました。

もうセリフはしっかり頭に入り、通して練習ができています。

今年は、1・2年生が「おにたいじ」。

3~6年生が「水戸黄門 神代Ver.」。単純明快で子どものよいところが随所に出てきます。

多数のご来場をお待ちしています。

放課後子ども教室

和紙の風車

和紙保存会の仲田さんを講師にお迎えし、和紙の風車を作りました。

和紙の趣のある風車ができました。

「風車」という遊びを初めて知った子どもも結構いたようです。

素朴な楽しさに大喜びの1・2年生でした。

学習発表会に向けて

銭太鼓

学習発表会【11/24(日)】の準備が始まっています。

今年も全校児童で銭太鼓を披露します。

今年は、高学年児童が曲を選び、振り付けを考え、1年生にもクラブの時間を使って教えてきました。

落とさないよう、集中して練習する様子が見られます。

花の植え替え

葉ボタン、パンジーを植えました。

マリーゴールドがまだまだ元気ですが、秋植えの苗ものを

ボランティアの方と一緒に植えました。

ハロウィンパーティー

ハロウィンパーティー

5・6年生がハロウィンイベントを企画し、下級生を招待して、

大盛り上がりしていました。

新見市音楽会

これもあり。

新見市音楽会も今年が節目の第70回となりました。

子どもたちは多少の緊張はあったようですが、練習してきたものをしっかり出し切りました。

総勢6~70人の迫力のある発表が半分を占める中、鍵盤ハーモニカだけの構成は、少し見劣りがする、と感じた方もおられるのではないかと思いますが、私は不思議と遜色を感じませんでした。人数が少なくても、構成がシンプルでも、いい音楽はいい音楽です。「こういうやりかたもあり」そう感じられた方もたくさんおられると思います。

とりあえずファーストステージは大成功でした。

次回は学習発表会でご披露いたします。

本日ご覧になれなかった保護者の皆様へ、ドライブに動画をあげていますので、お子さんと一緒にタブレットでお楽しみください。

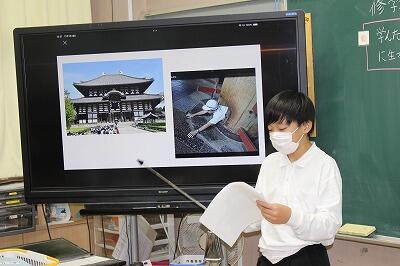

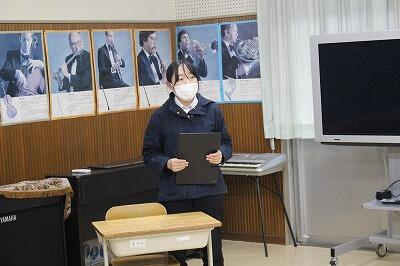

参観日・教育講演会

11月参観日

雨の中、全家庭にお集まりいただき、授業公開と教育講演会を実施しました。

1・2年は親子ドッヂボール大会でした。

3・4年は理科。磁石につくもののの共通点を話し合っていました。

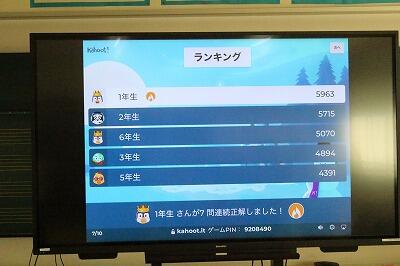

5・6年は社会。修学旅行での見聞をプレゼンで発表。カフートのクイズにして親子で早押しを競いました。

教育講演会では、新見警察署生活安全課を講師にお招きし、いじめ防止について動画視聴を軸にお話しいただきました。

近年のいじめ問題は、人間関係が固定化しやすい小規模校にとっても深刻です。人の気持ちを察すること、我慢すること、勇気を持って正しいことを伝えること、しらんぷりせずに注意すること。いろいろ考えさせられた講演会でした。

外国語活動

ハロウィンパーティー

5・6年生がALTの先生とパーティを楽しみました。

それぞれが仮装、千本引きや宝探し、カフートハロウィンクイズなどで、大盛り上がりでした。

ホームページ更新

ホームページを移転しました

前のホームページが老朽化したため、本日より新しくリニューアルしたページで情報を発信して参ります。

デザイン等は変わりましたが、枠組みは前のものと変わりません。

引き続きのご利用をお願いいたします。

なお、これまでご愛顧いただきました旧ページは、来年以降自動消滅していきます。

今年いっぱいは確実に残っていますので、お知らせ→旧ホームページへのリンクからアクセスしてください。